全体ADHD患儿家长们:

你们好!

常常有家长在孩子被诊断为注意力缺陷多动障碍(ADHD)后非常担心和焦虑。其实我们需要担心的不是ADHD疾病本身,而是怎样正确认识ADHD这样一个疾病?怎样配合好医生、及时反馈、联系老师?如何让医院、学校、家庭三者结合起来规范治疗、长程跟踪?这里我跟家长们谈谈ADHD这个疾病。

认识误区

孩子发热咳嗽了,家长一定非常着急,就医服药治疗,没有家长会责怪孩子,但是如果孩子出现了上课分心、走神,造成学习成绩不佳,或者好动冲动造成一定后果,家长的第一反应就是责怪打骂孩子:你为什么这样,是不是存心跟大人作对?其实分心真的不是孩子的错,这样的孩子可能患有多动症,同样需要及时就医和治疗,需要家庭学校更多的呵护。

ADHD病程

目前认为ADHD是一种神经发育障碍性疾病。许多患儿其实起病很早,譬如学龄前期,你会发现孩子在家里精力特别旺盛,身上像装了个马达,除非玩累了、倒地上睡觉,不然永远在活动、玩耍。ADHD常常会持续到青春期和成人期,对孩子以后的学业、工作、家庭、人际关系、人格形成具有非常大的影响。所以,我常常跟你们讲,医生之所以非常执着于和家长、老师无时无刻地关注着孩子治疗后的各方面表现,是因为我们目前的努力确确实实会影响到孩子的一生。

ADHD发病情况

ADHD目前看来更多见于男孩。目前统计资料表明,儿童、青少年中,ADHD发病率为5.9%,成人ADHD发病率也高达2.5 %。简单来说,一个50人的班级,大概有2-3个孩子是ADHD患儿。这几个孩子常常在班级成绩垫底,惹是生非,在老师同学眼里是“差学生”,时间久了孩子也对自己失去了信心,非常自卑。可是,包括家长老师在内,很少有人认识到这几个孩子是多动症患者,需要治疗,需要关爱。

ADHD病因

ADHD的病因到底是什么呢?目前认为,ADHD是许多危险因子共同作用的结果。多动症很少由单一的基因或环境危险因素引发,大部分ADHD都是由多种可产生微弱影响的基因或环境危险因素协同作用造成。良好的亲子关系、和睦的家庭环境可以让ADHD的多基因不去表达。所以,治愈孩子的不单单需要药物,还需要我们大家的爱。

ADHD诊断

到了医院以后,我们会根据孩子的各方面表现,安排做一系列检查,包括各种ADHD行为评定量表评估、脑功能的神经心理学测试,甚至可能还有像头颅磁共振等影像学检查。当然需要知晓的是,单单神经心理学测试无异常或者头颅磁共振显示脑结构有细微的差异都不足于作为ADHD的诊断依据,必须各方面综合评估。

ADHD共患病及危害

ADHD的共患病常常包括学习困难、抽动障碍、睡眠障碍、焦虑忧郁症、对立违抗、品行障碍等等。这时候,家长需要详细描述孩子各方面的情况,配合医生、老师进行多动症及共患病的治疗。

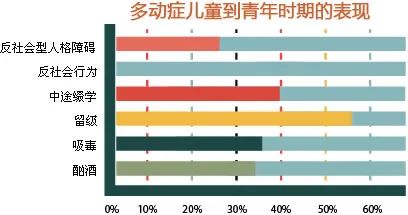

此外,ADHD患者患肥胖、哮喘、过敏、糖尿病、高血压、睡眠障碍、银屑病、癫痫、性传播疾病、眼部疾病、免疫代谢障碍的危险系数更高。另外,文献报道ADHD患者出现生活质量低下、药物滥用、意外伤害、学业成就低、失业、赌博、青少年怀孕、社交困难、犯罪、自杀以及过早死亡的风险更高。

这些文献报道的危险系数和风险可以这样理解:ADHD孩子学习差,如不及时规范治疗,到了高年级学业,成绩会越发落后,勿谈将来名校深造,就是完成义务教育阶段有时也很困难。同样,ADHD患者将来就业竞争力大打折扣,性格形成、心理发育等等也受严重影响,造成单位、家庭等各方面的不和谐,继而出现赌博、酗酒甚至犯罪等。可见,ADHD的危害是全方位的、持续的,因此,学校、家庭、医院需要正视ADHD,共同协调,规范治疗。

ADHD治疗

ADHD治疗包括药物治疗、非药物治疗。当然,目前主流的是药物治疗。全世界各国的监管机构已明确经过随机对照临床试验的几种药物可以安全有效地改善ADHD症状。非药物治疗譬如行为治疗、心理干预等可以作为药物治疗的补充,或者在药物治疗不合适(譬如幼儿)的时候使用。

行为干预包括调整物理和社交环境,通过使用奖励和非惩罚机制改变行为。用于ADHD儿童的行为干预技术包括:正性强化、暂时隔离法、反应代价法(出现不当行为或问题行为时撤回奖励或特权),以及代币行为矫正法(一种结合正性强化和反应代价的方法)。对于学龄前ADHD儿童,初始干预采用行为干预优于药物治疗;对于学龄儿童和青少年,行为干预是药物治疗的辅助手段。

医生、家长、老师三方面应结合起来,由医生统一制定治疗计划,包括药物、行为治疗、心理干预还有家庭行为治疗等培训。父母和老师可通过行为治疗和环境改变来塑造ADHD儿童的行为:坚持遵守每日计划表,减少分散注意力的事物,为儿童提供特定且合理的地方放置作业、玩具和衣服,设定可达成的小目标,奖励正性行为(如用“代币制”),识别出无意的负性行为强化,使用图表和清单帮助儿童保持“专注于任务”,限制选项,寻找儿童可以成功完成的活动(如爱好、体育运动),采用平静的训导方式(如,暂时隔离、转移注意力、让儿童离开所处环境)。

ADHD

ADHD的治疗确确实实是个系统、长期的过程,需要家长、医生、老师付出多出常人几倍的辛苦和努力,需要倾注我们全部的爱,唯有规范的治疗、长期的关心和满腔热烈的爱才能带给ADHD孩子一个光明的未来。千里之行,始于足下,让我们一起努力。

参考文献

Faraone, S. V. , Banaschewski, T. , Coghill, D. , Zheng, Y. , & Wang, Y. . (2021). The world federation of adhd international consensus statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. Neuroscience & Biobehavioral Reviews(January 2002).

张标 主任医师

瑞慈儿童医院儿内科主任。中国抗癫痫协会委员,江苏省抗癫痫协会理事,江苏省中西医结合学会多动抽动协作组成员,南通市医学会儿科学分会委员,南通市医学会儿科分会神经学组副组长。长期从事儿科医疗及教学工作,对儿科疑难危重病有丰富经验。在小儿神经,儿童行为障碍性疾病领域有较深研究。开展多项新技术如南通地区癫痫儿童规范化管理,儿童抽动症障碍的心理卫生状况研究。在各类核心期刊发表论文近二十篇。

专家门诊时间:周一、周六

- END -